02 消滅時効

01 時効制度の基本構造で述べた❶時効の完成のうち,消滅時効に関する部分を解説します。

概念

| 【Case1】AはBに100万円を貸した。Bは10万円は返したものの,残りは払わらないまま連絡を無視するようになった。10年が経過したころ,AはBに返済を迫った。 |

消滅時効とは,権利の不行使という事実状態が継続したときに権利の消滅を認める制度です。【Case1】では,Aが一定期間放置したときにはBから残り90万円の返済を受けることができなくなります(Bから見た場合,返済を免れる)。本稿では,この債権の消滅時効に限って説明します。

要件

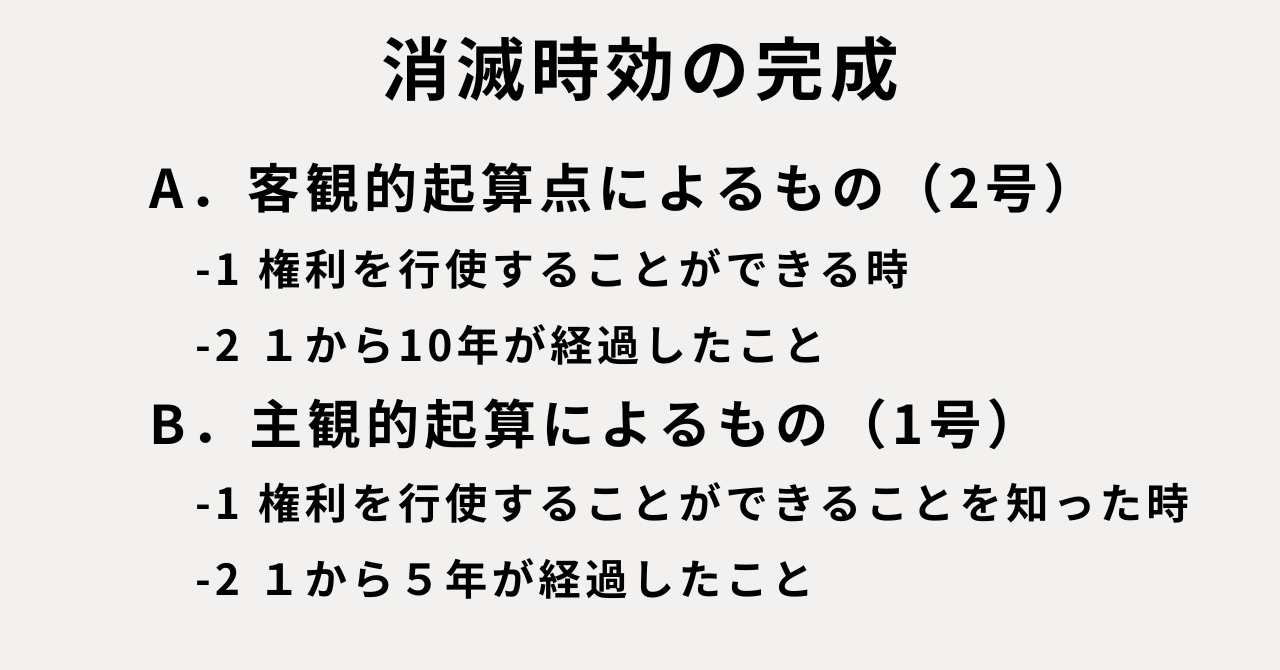

消滅時効の完成は,客観的起算点によるものと主観的起算によるものの2類型に分けられます。

客観的起算点による時効の完成

起算点

「権利を行使することができる時」(166条1項2号)とは,権利の行使を現実に期待できる時*をいうと理解されています。債権者の個人的な事情(Ex.知らなかった)までは考慮されません。

*判例に対する評価は分かれている

| 【Case2】AはBに5年後を一括の返済期限として1000万円を貸した。Aは一向にBが返済しようとしないので,10年経過して返済するよう請求した。15年経過した後に請求した場合はどうか。 |

他方,期限付きの債権は,期限(5年間の経過)が到来するまでは権利の行使を法律上期待できないわけですから,設定された期限を起算点として計算をします。【Case2】では,15年経過するまでは客観的起算点による時効は完成しないこととなります。

期間

客観的起算点による時効完成では,時効期間は10年です(166条1項2号)。

主観的起算点による時効の完成

起算点

「権利を行使することができることを知った時」(166条1項1号)とは,債権者による権利の行使を現実に期待できる程度に債権の発生原因と権利行使の障害が無くなったことを基礎付ける事実を知った時をいうと理解されています。ただし,客観的起算点と主観的起算点が一致することは少なくありません。

期間

主観的起算点による時効完成では,時効期間は5年です(166条1項1号)。

効果

消滅時効では権利が消滅することとなります。